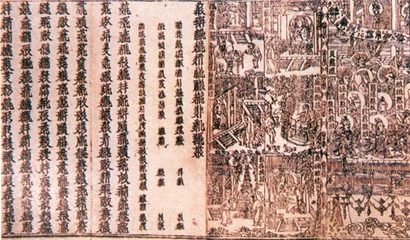

浅谈——:唐代对雕版印刷术的发明和使用唐代雕版印刷术在继承前代的基础上有所发展,其特点是将雕版印刷与活字印刷结合在一起,采用了一些新技术,如墨线纸的使用、墨线墨的制造、套印技术等。此外,唐代的雕版印刷术还体现在活字印刷中,在唐代雕版印刷中,印刷最多的是佛经,这与佛教文化及中古时期的人们对宗教思想的认识有关,如佛教经典以雕版印行,最早出现的是刻本华严经和阿弥陀经等。

人们学习佛经多是在自己的家乡附近有寺院的地方进行的。这一时期用雕版印刷佛经也比较盛行,尤其在唐朝中后期,大量佛经均为雕版印刷品。据统计,全国有二十多个地区都刻有经文,其中最多的是四川地区和江南地区。还有一些著名寺院也出版了大量佛教书籍。由于雕版印刷术是在唐代由官家及个人开始使用并迅速推广开来的,所以唐代印刷业在印刷术发展史上具有十分重要的地位。

1、中国古代印刷术的发展经历了那几个主要阶段

1、中国古代印刷术的发展经历了那几个主要阶段印刷术是中国古代四大发明之一.它开始于隋朝的雕版印刷,经宋仁宗时的毕升发展、完善,产生了活字印刷,并由蒙古人传至了欧洲,所以后人称毕升为印刷术的始祖.中国的印刷术是人类近代文明的先导,为知识的广泛传播、交流创造了条件.印刷术先后传到朝鲜,日本,中亚,西亚和欧洲.印章在先秦时就有,一般只有几个字,表示姓名,官职或机构.印文均刻成反体,

公文或书信都写在简牍上,写好之后,用绳扎好,在结扎处放粘性泥封结,将印章盖在泥上,称为泥封,泥封就是在泥上印刷,这是当时保密的一种手段.纸张出现之后,泥封演变为纸封,在几张公文纸的接缝处或公文纸袋的封口处盖印.据记载在北齐时(公元550~577年)有人把用于公文纸盖印的印章作得很大,很像一块小小的雕刻版了.1、战国(公元前475前221年)时期的铜印.印染技术对雕版印刷也有很大的启示作用,

2、古代藏族印刷发展

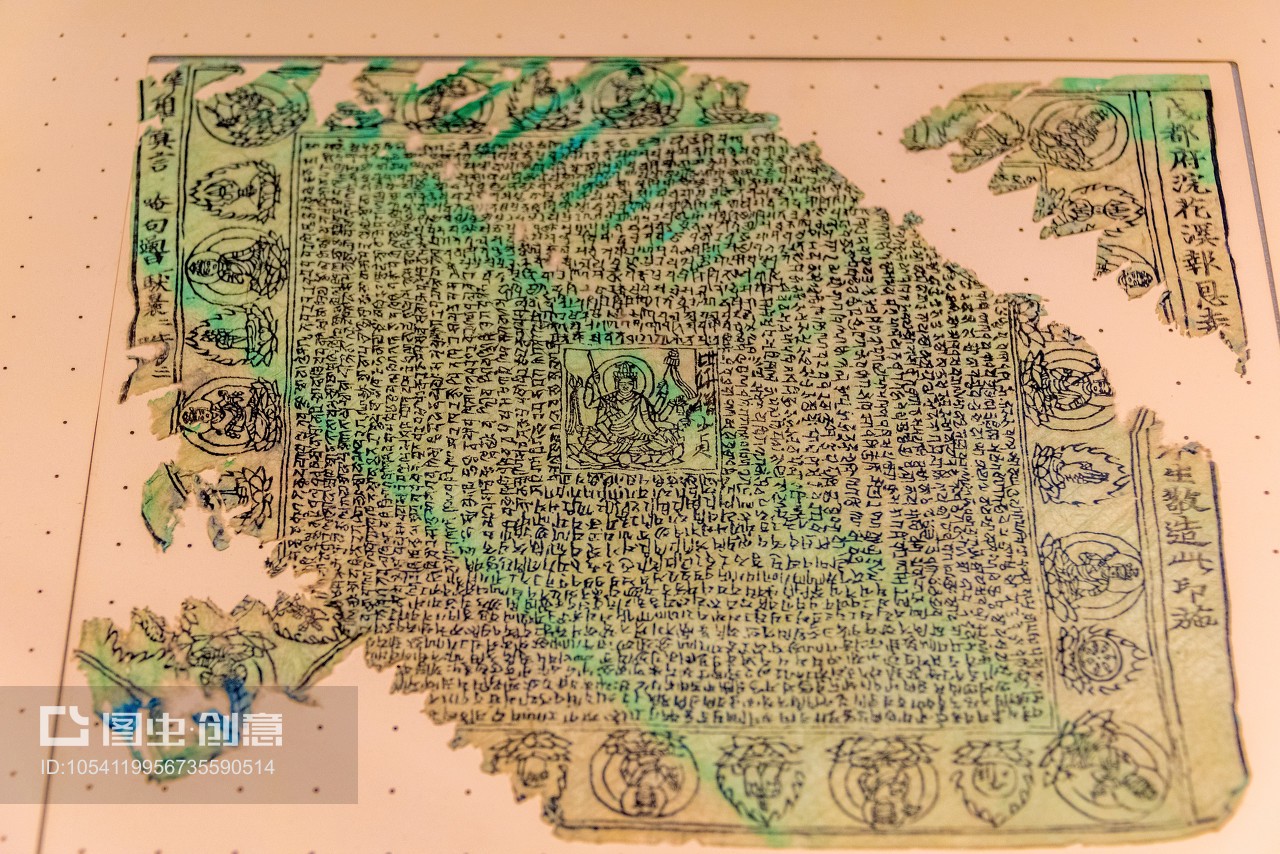

2、古代藏族印刷发展藏族在古代没有文字的时候,记载大事也类似汉族古代刻本记事、刻石记事或结绳记事、那时,有的在木片、石片上刻上特定的符号或树叶、花朵及动物、形象;有的则刻在山洞里、崖壁上。岩画、岩刻,给后人留下了古老的谜一样的记录。藏族有了文字后,学者用它书写、记录,留下了大量文献。同时,如饥似渴地大量翻译汉文、梵文和于阗文等佛教、医药、历史等经典著作,对吸收外来文化,进行文化交流起到了良好的作用,为我们留下了宝贵的遗产。

在佛教“前弘期”,著名译师达51人;在“后弘期”,从仁青贝桑布(958~1055)到大译师达玛室利(1654~1718),著名译师达171人。早在藏王赤松德赞时代,已将几部《甘珠尔》、《丹珠尔》译成藏文,并进行了通俗化的整理工作,在藏王赤·热巴巾时,还制定了著名的“译例三条”,即关于校译佛说部和论疏部两类佛教典籍的3条规章,使译者有所遵循和选择。